播出日期:2025 年 5 月 24 日

播客源:Web3 101

【主播】

刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑

熊浩珺 Jack,律动 BlockBeats 副主编,《Web3 无名说》主播

【嘉宾】

匹马,Continue Capital 联合创始人

加密货币世界的传奇投资者匹马做客 Web3 101, 讨论为何他认为 Meme 不死和 Meme 发射平台的投资逻辑,以及我们所处的时代完全改变之后,匹马眼中加密货币世界的投资主题改变。

Cosmos Meme 反思:流动性的虹吸效应和马太效应

刘锋:作为 OG,您曾经在公链、DeFi 领域拥有亮眼成就,但在如今的 Crypto 投资世界里面,OG 感觉是一个骂人的词,现在最牛的是 P 小将变成 P 元帅的故事,您怎么看这种趋势?

匹马:

我算是 Memecoin 比较资深的参与者,一方面这轮周期我在 Solana 上的耕耘比较多,Solana 所有的 Memecoin,包括最早的 BONK、WIF、BOME、POP CAT,到后来的 GOAT 等,以及大量被优胜劣汰的项目我都有参与。

当时,我们想当然的认为 Solana Meme 复苏,其他公链肯定也会有一定复苏,所以在 Solana 布局了 BONK 之后,去 Cosmos 和 Avalanche 等生态寻找类似 Memecoin 去布局,在当时的我看来是比较严丝合缝的逻辑。

但我忽略了流动性的虹吸效应和马太效应,在第一波你参与进去之后其实就已经结束了,你认为它还有第二波、第三波,但其实它在初期的一个反弹阶段就完成了它的历史使命,剩余的主流资金关注度都会回到当时以 Solana 为主的一些链上生态。

我之前分享过, Memecoin 大概占公链市值的 1% 到 3%,极端状态下可能到 5%。当时我做了很多观察和统计并得出结论,最顶尖的 Memecoin 在一定的时间段占当时公链市值的 1% 到 5%,这区间有几个出格案例,比如 DOGE 和 SHIB,但我把它们剔除了。

后来随着币圈的发展,你会发现 Solana 完全不适应这个体系,它有大量前仆后继的 Memecoin 涌现,呈现出与其他生态完全不一样的氛围。

这完全是由 Solana 的散户来决定的,Solana 是一个以散户为核心的一个市场,这决定了 Solana 生态诞生很多容易给散户带来情绪化、波动化以及高度市场化的赛道跟领域。我一方面是为了观察整个 Solana 的生态,另一方面对于 Memecoin 这种既有流动性、参与度、广泛用户群体,且相对来说不是那么主流的赛道,我也愿意积极参与。

在 Memecoin 这场行为金融学盛宴中,怎么才能挣钱?

刘锋:如果想投资 Memecoin,怎么才能挣钱?这是个特别粗暴的问题。

匹马:

我基本上 90% 的 Memecoin 在 Solana 上,甚至更高,不会去关注其他任何一条链上的其他币种。这个市场已经给你演化出一条最优解,你只是在这条最优解上去寻找第二备选。

寻找第二备选的核心原因是你在最优解上没有拿到一种结果,或者说并没有参与进来,你只是去寻找那种补涨,而这非常容易让人陷入投资陷阱。你会发现一旦等你进去,它要么就不涨,要么在涨跌之间把你折磨的体无完肤。另一个核心在于很难落袋,你会发现当 Solana 头部 Meme 回撤 30%,你的 200% 利润已经没了,回撤非常快。所以我在任何投资体系中基本上不会追求最终的落袋为安。我个人认为你要妄图去躲避整个市场从牛到熊的第一刀是非常困难的一件事情。Crypto 是 7 X 24 小时的,你无法做到实时盯着所有行情波动,这就注定意味着浮盈容易落袋难。

龙头的作用在于它可以让你有二次的摸高点的机会,去给你一个了结获利的尝试,所以基本上只关注龙头就好。

第二就是我认为大家在投 Memecoin 的时候,很多时候注重一种短平快,其实从我个人拿到大结果的经验来说,短平快可能不太适合中型以上的投资者,除非你的体量特别小。

短平快的参与者往往只是被短期注意力吸引,并没有考虑 Memecoin 的核心运行逻辑。将 Memecoin 拆分成横轴跟纵轴, x 轴为时间。 y 轴为市值,你会发现绝大多数的 Memecoin 的市值是跟时间是成正比的,时间是一个非常重要的观念,除了 BOME、TRUMP 等极个别案例之外,所有的现行的 10 亿美元以上的 Memecoin 运行基本都在半年以上,少了时间的因素,很多的假设都是不成立。

我觉得 Memecoin 在很多时候是一场行为金融学的盛宴。

行为金融学的一个奠基人叫理查德 · 塞勒,也是一名诺贝尔奖获得者,他把原来投资体系分成两种,一种是储蓄账户,另一种是娱乐账户,整个 Memecoin 有很强的娱乐账户属性和功能。丹尼尔 · 卡尼曼之前也写过一个非常有名的思考,他把人基本上划分为两种系统:系统一是需要思考的、讲究逻辑的、理性的,需要消耗大量精力;系统二是简单、直接、快速的,不需要消耗太多精力。反射到 Crypto 领域, Memecoin 完美与系统二相容,快速有效、高波动,满足我们一些 FOMO 的情绪化以及资金化的运作。

前两个周刷到一篇论文,说一个人的投资决策过程可能不会超过 6 分钟,现在在 Memecoin 甚至是 6 秒钟,这跟我们很多投资决策非常像,我其实有很多投资决策是非常冲动的,当然我冲动是因为我把根基 Beta 或者说是储蓄账户已经思考清楚安排好了,我才有大量的时间跟精力在 Alpha 市场寻找更多可能性。行为金融学对传统金融学一个非常重要的挑战是,每个人都是非理性,你认为的理性只是活在你自己的信息茧房之中,人活在巨大的噪音之中,且大部分的人是没有辨别噪音的能力。

综合下来我是觉得 Memecoin 是对行为金融学的极大发展,如果我们后期再有行为金融学相关理论体系的发展,其实完全可以把 Memecoin 的一些数据拿过来作为研究样本。

灵魂三问:敢买吗?买了敢重仓吗?下跌时拿得住吗?

刘锋:从过去几个周期里,我们学习你写的严丝合缝的投资逻辑,到今天我们可能是只看波动率,只看 Meme 的社会共识能否快速的把流动性吸引过来。你觉得这种情况可以持续吗?

匹马:

其实很多投资之所以难,是因为时代在变化,投资者的结构、投资的年龄段以及投资者的收入水平都在变化。

我首先说结论,Memecoin 一定会持续的发展,这并不只在 Crypto 里。在我的体系里, Crypto 领域不是一个单独的市场,它跟世界发展是完全相关且同步的。没赶上时代红利的人、大量的失业的人、被全球化淘汰掉的人以及被阶层固化没有方向和投资机会的人,他们用一种逆反心理,拒绝将大量选票投给那些精英人设,不管是美国的关税的也好,欧洲的新民族主义崛起,包括澳大利亚右侧保守主义的崛起,全球都是在进行一股新民族主义浪潮。这种趋势在现实生活中的映射,就浓缩成了 All in、一把梭等口号,这样的趋势不仅仅只是在 Crypto 领域,而是全球。

我认为民族主义的崛起给 Memecoin 市场以及其他的小众市场、投机市场注入了很大力量,这部分力量会随着 AI、点对点的互联网信息技术的发展,给传统金融市场造成很大的冲击。

你关注 P 小将是因为他带来了大量的筹码及结果,这个是最具有冲击力、传播性和抓人眼球的,我自己会避免分享实操图,但其他大量 Twitter 用户反而会利用它获得巨大曝光。另一方面,我们现在讲究信息平权。人的注意力是非常有限的,当你的注意力大量的去关注 P 小将的时候,你一定不会对理论体系去做深入的研究,核心就又回到了老三样:你敢买吗?买了你敢重仓吗?重仓下跌的时候你能拿得住吗?

很多时候,你只获得了结果,但没有获得结果背后的决策思维过程,所以你哪怕知道了结果,也依然不会买、不敢买、没有重仓买,也不会一直拿着。

随着孤独社会的到来,对于小众赛道而言卖需求比卖产品更具吸引力。Crypto 领域什么是需求?即心理认同感,持有 Memecoin 的用户形成一个小团体及社区,带来很强的心理认同,且这个极度认同的社区只会自我强化。但非常可惜的是,Pump 已经发射了 100 多万个 Memecoin ,但是活下来的屈指可数。这种过度参与又过度拿不到结果的状态,就会形成非常逆反的局面:看到了别人拿到了很好的结果会对自己造成很大的刺激,从而更勤奋,在错误的选择上进一步错,然后更影响心态,无法专注于分析总结,就更拿不好给到结果,非常恶性的循环。

Memecoin 是一种非常有意思的社会现象,只是观察的人越来越少。

更关注 Meme 基础设施:哪些 LaunchPad 值得研究?

Jack:

很多 Meme 就算翻 100 倍可能也不会带来特别大的结果。那您频繁参与中小型 Meme 的目的是什么呢?

匹马:

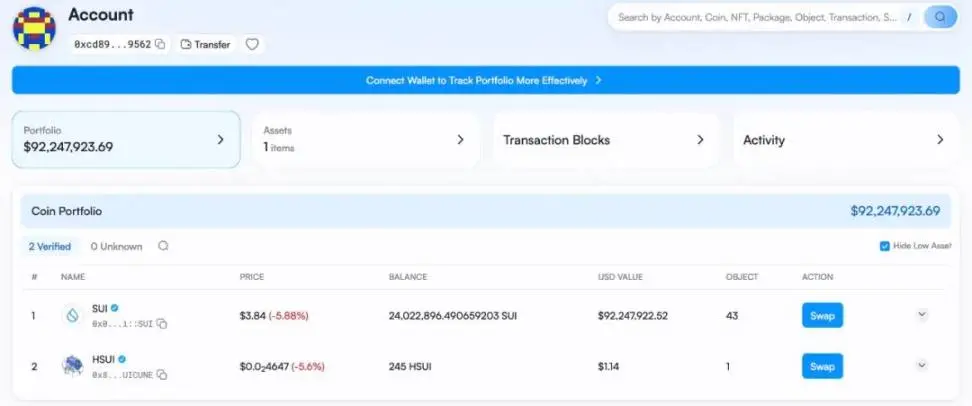

这是一种市场参与度的水温,我需要参与市场最具有流动性、散户最多的市场。我讨论 Memecoin,并不是说 Memecoin 能给我带来什么样的结果,对我们投资来说,我可能更关注的是 Memecoin 基础设施,比如 DEX、LaunchPad 等,这是完全不同的两种体系,你可以理解成左手 Beta,右手 Alpha。对我来说,在我 Beta 工作已经非常扎实的前提下,我才分出一些时间和精力在 Memecoin 市场上做投资,来感受市场动向。

Crypto 领域最好的一点是你可以用很细微的一些观察来感受全球资本市场的流动。所有的 Memecoin 都归零了,对我们来说没有什么太重大的损失。但是 Memecoin 每次行情跟其他投资市场是有映射和关联的,只是大部分人对此没什么感触。我们要考虑全球资本的配置,这些标的只是服务于我的核心的 Beta 的选择,所以对 Memecoin 的参与只是来印证一些逻辑,让我们去对 Beta 的一些核心标的进行更合理的评估。

刘锋:我其实理解你这个逻辑,之前你分享的 Meme 投资逻辑,为什么只想去在大市值的 Meme 上面获得真正的收益?这跟你的体量相关,跟很多人所谓的通过投资 Meme 改命的逻辑是完全不同的。可能散户只想讲 Alpha,但对你来说 Beta 更重要。

这个时代其实是 Memecoin 的时代,Meme 已经是时代之音,我们不应该否认它,应该接受它。

那在这种情况下我们可以看看 Beta,看看已经经历好几代演进的 Meme 发射平台,能不能介绍一下哪些是你能看上眼的、你觉得还值得研究的运营发射平台?

匹马:

最映入眼帘的还是 Pump.fun(下称Pump),其实他们并没有多少创新,但 Crypto 最核心的商业模式是交易费,你能从这个商业模式中占领多少市场份额,你就有多少的现金流,我就可以给你多少的估值。Pump 满足了资产发行的需要,这个产品融合 Memecoin 的巨大需求里,双方就会一拍即合,有无穷多的供应量,有无限多的对超高倍数的散户的无形的追求,所以你会看到资产发行平台会雨后春笋般涌现。

消费者散户在 Crypto 领域是高度金融化的一批人,极具风险意识,他们有高度的博弈冲动,你要针对他们这种冲动来设计出产品。散户在什么地方花钱?只有在交易费上,他们宁可多给你手续费,也妄图去打中 Memecoin。他又不是傻子,他为什么付那么高的 MEV 优先费?因为他觉得收益能能覆盖掉成本。

我们对 Crypto 散户的定位就是一群极度金融化的群体,我们推出所有的产品都要围绕他们的需求,这就是 Pump.fun 成功的重要因素之一,包括后来做 AI 的 Virtuals,也是一个 LaunchPad。二者同样的都是满足对资产发行的强烈的需求,所以我们观察这种发射平台是一种非常好的投资标的。Memecoin 可以死一千个、一万个,还会有前仆后继的 Memecoin 崛起,但是一个好的发射平台可以让你的资金固化下来,可以获利,可以真正的躺赢,在捕获整个 Memecoin 运行趋势或潮流中做最大的价值捕获。

发射平台和公链:吸引开发者是核心

Jack:那比如说 Virtuals 现在来到了 Solana 上,您是否觉得现在已经晚了?机会只有一次?

匹马:

所有发射平台,你要理解它的供给和需求。谁来作为发射平台的供给方?这个是很重要的一个因素。 Pump 的供给方是很多匿名的,Virtuals 是有一定的选择,但当然也是匿名的,所以你去看任何一个发射平台的好坏,应该密切关注营收。

对于发射平台,我的评估体系跟 DEX 是一模一样的,其实另一种程度上来说,发射平台跟公链也有一点像的,只是大家没有把两者上升到一个层面。

作为一个发射平台,核心能力在于如何吸引开发者,这跟公链逻辑一模一样,开发者为什么要去 A 而不去 B ?这个是非常值得深入思考的事情,这是决定未来发射平台以及公链走向最重要问题。

因为服务的体验端被大量散户占据,所以我们通常认为发射平台包括公链是一个 to C 市场,但其实在我看来他们是一个 to B 市场,如果没有好的资产,没有好的开发者进入,你这个公链/发射平台是永远做不起来的。

公链跟发射平台,最重要的是未来的现金流收入,这靠的是不断的交易量,而交易量靠的是不断丰富的品种,因此如何把优秀的开发者吸引到你的发射平台是最核心的。攻克散户其实非常容易,只要有好的资产,散户闻着味儿就来了。

当然,不管是公链还是发射平台很多时候也考验市场营销的一些手段跟方法,但如果没有优质资产的注入,发射平台或公链是很难做的持久的。

Believe 的独特市场定位

匹马:

我觉得 Believe 进入市场的战略是对的。APP 开发者存在大量融资的需求,但他们几乎不会拿到融资。Believe 的供应端是独立开发者,他们每年开发大量 APP,希望实现 APP 的正向现金流,但没有合适的渠道来把 APP 进行货币化融资。如果市场小众,就无法做到十亿、百亿的市值。

Believe 聚焦的就是这批独立开发者,或者说想去尝试一些新的领域跟新的方向。Crypto 散户投资风险意识、容忍度都是非常高的,最核心的是它市值非常低,这早就了实现了百倍、千倍的可能性。Believe 直接借鉴了其他发射平台的一些经验,即跟这些开发者费用共享,这非常好,在冷启动阶段就实现了独立开发者的正向现金流。

在传统领域,做 APP 需要很多人做包括开发、营销等大量工作,但在 Crypto 里只是做了一个产品,这个产品能不能成功不重要,但一旦发射成功就能够短短的一周之内分到几十万美金的现金流,这对于独立开发者来说是非常可观的一笔收入,一旦有了这种正向的现金流,他们就可以继续打磨产品、拓展市场以及服务用户。

这其实也解释了这种模式为什么叫互联网资本市场,它满足了大量的小型开发者及小微企业融资难的强烈需求,释放了供给端,并且非常符合趋势的是,随着 AI 的到来,独立开发者一个人单枪匹马就能干出非常好的年化营收,你的推广运营完全就可以借助 TikTok、 Twitter 去进行病毒式的传播。

但你说 Believe 上平台有没有可能涌现出非常大、非常好的企业?我其实是没信心的,我对此抱观察态度,但我非常相信的是 Believe 非常好的解决了利基市场,这个利基市场服务于小范围,服务于特定人群,服务于非常有针对性的客户。他们赚的是这部分钱,就是说他们可以不需要做大,但他们有他们的市场。

另外 Believe 让我印象深刻的一点在于他们的精心策划与包装,他们的页面设计就比较精心,此外他们有重点推出一些项目跟活动,他们试图讲一个故事,除了 Crypto 领域,他们还可以去联动其他市场利基人群,这些传统互联网开发者不熟悉加密,这个过程一定跟第一波 AI 行情一样,我个人觉得会死掉成千上万个这样的项目,这是一个熟悉及适应的过程,我们慢慢观察。

刘锋:你是非常认可的 Believe 的逻辑和他自己的自身定位,它更像一个实用的应用的发射平台。现在所有的发射资产都是 Meme 化,Believe 有可能出现一批可用的应用。

匹马:

希望吧哈哈。

更新:在本期播客发布之前,Believe 团队宣布将暂停 Launchcoin 自动发币功能,将由人工审核并添加已验证标签。我们再次请匹马点评这个变化。匹马的看法是:「审核制一般都比较傻;permissionless 才是王道」。显然他不喜欢这个改变。

刘锋:我们最近也是把 Believe 上面的正在出现的一些应用,或者正在发射的一些资产都拉出来看看,应该我手里面有个表,差不多应该是五六十个。我也是在想,如果只是 Meme 化的这个东西,其实已经太抽象了这个事件,但是如果有真的有应用出来,说不定这会是一个不一样的东西,包括像 Dingaling 在推的发射平台,它的优势在于代币设计比较独特,可只有代币设计,我觉得很难在市场上占领自己的位置,因为 Virtuals 的代币设计已经挺极致了。

匹马:

这个重点是要有人,如何把开发者忽悠到你的发射平台来,这是非常关键的事情。

交易量:发射平台唯一评估标准

匹马:

评估 LaunchPad 的唯一标准就是交易量,交易量代表核心盈收。如果想不清楚这个底层逻辑,Pump 出来的时候你也不会投资的。

你现在看到了结果,Pump 已经赚到了 7 亿美元,那 Pump 估值多少合理?正常逻辑下, 20 倍 PE 的 140 亿美元估值也合理,如果考虑到波动性太高,Memecoin 不持久,10 倍 PE 下的 70 亿美元估值也行,甚至 5 倍 PE 下 35 亿美元估值也行,这个问题的核心在于:

投资到底投的是什么?它是投的一种对未来现金流的折现。

所以你去考虑 LaunchPad 的时候,并不在于这个平台现在是 1 亿、2 亿还是 10 亿,而是说未来这个平台的营收能不能持续的扩大,这个其实是跟股市投资逻辑是完全套用的。

Crypto AI:以投资收益结果为导向

刘锋:在这里必须得让你做一个披露, Believe 你投了,对吧?

匹马:对。

刘锋:这个信息披露还是蛮重要的,听众也可以觉得匹马投了这个项目,所以他才会对这个项目看得非常高,所以如果作为投资来看的话,我觉得大家还是要自己做研究,对自己负责任。

除了 Meme 之外, AI Agent 您还看吗?

匹马:

现在整个 AI 赛道基本上都是以结果为导向,就是投资收益为导向。

对 Crypto AI 领域,我们觉得所有的这些基础设施领域的投资好像都是在重复的借鉴互联网领域的一些 AI 的技术,所以我们觉得它不是特别有很深的护城河,并没有什么自己独到的特色,所以基本上我们都会以结果为导向,就是你能帮助我做交易或者说是做增加我营收。AI 跟社交媒体的结合可能更具有利润爆发点。

刘锋:听起来你们对 Crypto AI 或者 Crypto 的 AI agent 并不是很有信心?

匹马:

一方面,我认为他们的很多核心的技术基本上都来自于传统互联网的领域,另一方面,要寻找自己的商业模式,Pump 作为应用端崛起的代表是一个很重要的一个,我们会倾向于看更多的应用端的一些生态。

应用端生态,我首先要知道付费的用户群在哪里?除了资产发行和交易之外,很多应用端的项目最后都没有跑出来,因为实现不了正向的现金流,比如游戏,你能告诉我一个游戏端实现了稳定的每年 3 亿、5 亿美元的收入吗?没有。

刘锋:在现实世界的游戏,这是肯定可以的,但在 Crypto 显然只能靠卖币获得这样的收益。

匹马:

对,因为 Crypto 用户的独特性,对于 Crypto 游戏,玩家会觉得你让我付费,我没听错吧?没有任何人氪金,但是游戏最主要的商业逻辑就是氪金。

因此在应用领域还是以营收为主。哪里产生的营收?营收产生的质量的高低?营收产生的可持续性?这都是我们非常关注一些点,以结果为导向。

刘锋:所以可以说你现在的投资逻辑非常的清晰,就是不要跟我讲趋势画大饼,我要的就是你真正能够拿出成绩,能够自己造血,能够有真的用户。

匹马:

对的,因为时代在发展,创新也在演变,宏观的利率环境也在变化,全球化的发展逻辑也在变化。我觉得很多东西你不能一成不变。

看好接下来 Crypto 的发展

刘锋:你讲的这个币圈好像还真不是我们熟悉的币圈。

匹马:

其实我是觉得我非常看好接下来币圈的发展。

很多逻辑都是围绕交易发生,如果能更好地满足全球化用户的交易体验,不管是发射平台还是 DEX,还是传统的交易所,以及打狗软件,这些产品既有市场化,又有需求,又有用户,客户愿意为你这个产品去买单。

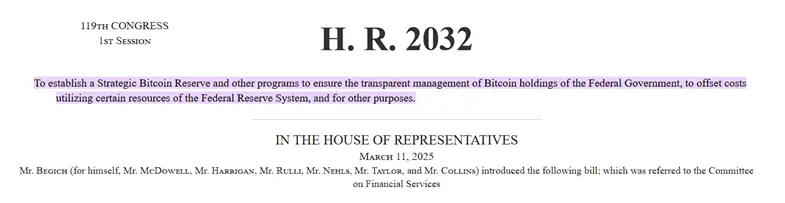

美国立法慢慢已经合法、合规化了,会有大量的钱来到链上。稳定币现在才 2000 亿美金,未来两三年、三五年的时间,稳定币或将持续干到 1 万亿美金,到了这种体量,它会呈现出一种 24 小时的交易跟运转。交易的赛道能延伸出特别多又特别巨大的市场空间,所以我对链上 DeFi 或者链上互联网金融形态的产品非常期待。

另外整个 Crypto 领域最核心的商业模式就是交易费。再实现交易费的回补后,企业端回补公司端,公司拿到钱后继续正向的扩大用户群体,结合 Crypto 社区的宗教性,是非常有可能在一些我们接触不到的一些细分领域获得一定的市场成长跟空间的。

这个其实是我看到的一种非常好的能行之有效的运行的逻辑,就是你不需要通过卖代币来维持现金流,你只需要让大家多交易,你能实现日均一亿美元的交易量,你拿到可能 100 万美元收益,你完全可以去扩大你的覆盖面已实现更高收益。

当然它存在一些问题,比如一旦到了套利,或者产品没有获得除交易之外的正向信息流之后,可能就走向坍塌,但是这个不重要,重要的是我们看到了一种非常好的启动方式,就是用交易费去支撑企业初期阶段的成长,这也非常符合 Crypto 投资特性。

刘锋:你还是那么意气风发,谢谢你这段的充值信仰。

匹马:

我只是看到一种可能。

公链核心在 Gas 费和 MEV 费

Jack:其实我还有个困惑,刚才提到未来可能随着稳定币的发展,更多的资金流到链上,但是有没有可能这些流到链上的资金全部都是停留在稳定币的状态,交易也是通过稳定币来计价和锚定,它不会再去用到链的这一层原生的资产,比如说 ETH 或者是 Solana,获取利润的平台就是停留在 Pump 这个应用端这一层,底层的这个链似乎它还是停留在一个卖币的一个模式,它把币卖给或者说发给节点,然后节点再卖给市场,然后它底层的这个币好像就再也没有手续费的这一层自我造血的能力了。如此一来,尽管就这个行业可能确实有很多钱,但是好像对底层的 Token 好像也没有太大的帮助。

匹马:

公链的核心在 Gas 费以及慢慢发展的 MEV。

Gas 费是你做每一笔动作都需要付出的费用,你可以理解成你在一个时间段对一条公链的带宽存储或者计算资源的一种成本支出,这是你不得不付费的地方,你不得不付费意味着这是非常好的一种商业模式跟投资体系逻辑。

大量的稳定币来到链上,它不管接入哪一条链,它一定会有流动的需求,一定会有交易的需求。资产上链是万事万物的资产上链,Token 化是一个非常大的趋势。因为它具有非常高的透明度及灵活性,还有 24 小时不间断特征。你要更深层的去理解到底什么是链上纳斯达克?就是发行资产跟交易资产,这个是你的源泉。

当你进来那么多资金之后,你可以去看一下波场的营收,他们的营收非常的稳定,波场维持在百亿营收,是因为它有稳定币的 Gas 费的需求。

Jack:这一点我明白,但是就是现在能看到的趋势,比如说从以太坊看,它上一轮周期因为有这个 Gas 费用,以及各种链上创新,不管是 NFT 还是 DeFi,确实对它的价值捕获推动很大,但是就是在这种应用大量上链的过程当中,它的 Gas 费也变成它自己扩张的一个阻碍,然后它就开始进入一个降低 Gas 费用的进程, Gas 费用不断的降低,就发现尽管链上采用变多了,但是 Gas 收入越来越少,到最后就基本上不能靠这个去维持它自己的价值,在 Solana 上好像也能看到这样的现象。

匹马:

你这个说得非常对, 所有的区块链系统都是一种软件,软件会不断迭代,如果从长远的、终极的角度的世界去思考,所有公链的 Gas 费的边际成本为零,那靠什么去获利?

你可以去看 Solana 上的优先费,Solana 的基本费用大概只占 1/ 3,其他的大部分都是小费、优先费,为什么拉高小费跟优先费?这个其实是最具有核心竞争力的,未来公链的营收要靠小费跟 MEV 来决断,Solana 其实也通过这个对生态做了区分,基本费只是普通的转账,就是说转账的是一种费用,其他交易又是另一种费用。

你会发现当你围绕交易去优化系统的时候,就能在交易端占据大量的利润。MEV、REV 的利润是非常大的,在以后的发展过程中一定会远超 Gas 费。用户为什么付费加速?因为愿意去抢占这一个区块,交易市场都是先到先得,这也是链上纳斯达克的追求毫秒级出块速度的原因,现在 Solana 是 400 毫秒,其实是远远不够的。我觉得可能到 20 毫秒大概能跟传统互联网竞争。

在这种 REV 或者 MEV 的竞争过程当中,客户愿意付费,这个是核心竞争力。客户为什么愿意付费?因为客户觉得它有利可图。谁占据了 MEV 的大头,谁让客户更愿意付费,这决定了企业未来核心现金流的一种折现方式。

Solana 现在日营收有 80% 的大比例都是小费、优先费、 MEV 费用,这已经非常说明问题了。我们要寻找更持久,更高效、更高质量的收入。

一条链发展的护城河是开发者。公链是一个面向 B 端的市场,C 端不决定它的成败。公链如何吸引开发者各凭本事,对我来说重要的是这条链的交易量、REV 以及开发者,这是我看待公链成长性及未来可塑性的重要指标。

我们现在尽量不会去投什么公链项目,这个大局已定,没定的是你的仓位。还有就是网络效应,就像为什么不在新能源领域挑战宁德时代,因为生态的搭建是非常难的一件事情。

刘锋:我们可不可以认为,在您的观点里,如今公链世界已然版图固定,别期待有什么新公链来逆袭成功了?

匹马:

中国互联网过去十几年就诞生了字节跳动这一家千亿美元大厂,如果过去十多年风投或二级没有投到字节跳动基本上不用做了,因为 55% 的利润都让字节给拿走了。二八定律在哪个领域都存在,我们之所以对很多事物存在期望,是因为我们忠于过去的一些逻辑。

Crypto 还是有希望的,就像 Hyperliquid 在崛起,我认为 Hyperliquid 跟 Solana 目标一样,都是旨在成为去中心化的纳斯达克,Monad 好像也可以算。

最核心的是我们学会算账了,我们有大量的 ETF 的到来,我们面临的是更成熟的投资者,未来在一个统一的账户里,交易的摩擦越来越小,今天买英伟达、阿里巴巴、腾讯,明天可以在同一个账户买比特币 ETF 等,你买谁就决定了谁贵谁便宜。

核心问题是,为什么要给到 Solana、以太坊 100、200 倍 PE?如果多轮周期下来你的营收表现不及预期,那 PE 就要降。投资体系越来越成熟,但很多人没有去思考这个问题,重点要去看核心的营收,看核心的基本面。

这个世界存在很多愿意思考的人,只是现在大家的注意力被极端分散化和片面化,所以会用一些简洁、抽象化语言表达情绪,诸如一把梭等等,这也是社会演变的一种缩影。这个世界稀缺的是独立思考、辨别噪音能力。

Layer 2 已经极大削弱以太坊的经济价值

刘锋:我其实最后一个问题本来是想问你,以太坊、Solana 二选一的话,你会如何选择?但显然这个问题已经不用问了。

所以,你能不能讲讲以太坊到底怎么让你抛弃它了?为什么?以太坊的开发者不行吗?

匹马:

我认为以太坊核心的转变是在 2018、2019 年的时候,你当时问我看空的一个领域,我说 Layer 2, Layer 2 会极大的削弱以太坊的经济价值。

我其实对货币结算层、执行层这些所谓的专业术语都有过研究,但我对它们并不感冒,因为这些东西最好实现量化,结算层结算了多少钱?Layer 1 一天能赚多少钱?Layer 2 一拆分,OK,所有的钱都让 Base、Arbitrum 赚了之后, 它们有多少钱是上交给中央政府以太坊的?这种分成的方式是否合理?Layer 2 地方诸侯拿到了大量的经济所有权之后,会不会有其他的想法寻求武装独立?会不会寻求更大利润的市场化的运行?我觉得这些都是过去以太坊没有想清楚的问题。

我认为所有事情都可以量化的,都可以用一定的财务指标来讲清楚。公链的毛利率其实非常高,要想清楚这个钱是让谁赚,想不清楚的话,就不知道谁来买单,这个是非常重要的一个问题。

所以我个人认为以太坊走 Layer 2 是一种比较错误的方式,没有很好的回馈以太坊,钱都让 Layer 2 地方诸侯拿走了。

结语

刘锋:最后,这一集播客我也特别想送给我跟匹马老师都认识的一个特别好的朋友,他是匹马的小迷弟,去年下半年离开了我们,我们也都特别的遗憾。

我想如果他在的话,这期播客他一定会特别认真的听,所以我想送给他,也谢谢匹马的分享。